Schottland

In jungen Jahren war ich schon einmal in Schottland: mit dem Wohnmobil rauf und runter. Diesmal viel ruhiger mit dem Reisebus. Viel ruhiger? Na. ja...

Was ist mir in Erinnerung geblieben? Das Schloss in Edinburgh auf jeden Fall, die unendlich langen Wasser (Lochs) und weites, flaches Land.

Jetzt also noch einmal in die Highlands!

Norderney im Herbst!

| ©2021 gerd-buckan.de - Verwendung von Bildern und Text nur mit Genehmigung! | ||

| Ein paar Tage an die Nordsee! Wenn es kalt ist! Wenn der Wind bläst! - Wenn es soooo gesund ist! | ||

|

||

| Die Insel Norderney gehört zum Landkreis Aurich in Niedersachsen. Sie hat eine Fläche von gut 26 km² und 5820 Einwohner (Was natürlich täuscht, denn die meiste Zeit sind viel mehr Kurgäste 'an Bord'!). Sie ist nicht tiedeabhängig, was so viel heißt wie: die Schiffe können dauernd fahren, auch bei Ebbe. Hier wurde das erste Seebad eingerichtet, aber es dürfen leider auch Autos fahren (was ich nicht so gut finde). So hat die Insel auch wenig »Inselflair« und mächtige Bausünden. Günstig war dagegen die Bahnverbindung aus NRW direkt nach Norddeich-Mole neben den Dampfer! Im Herbst/Winter gibt es die nicht mehr: Umsteigen in Münster! Umsteigen in Emden! Bei den Verspätungen der Bahn stets ein Abenteuer. |

||

|

|

|

|

||

Auf dem Wappen ist das Wahrzeichen der Insel, das schwarze Kap, abgebildet. Darunter befinden sich eine Düne und das stilisierte Meer. Die schwarze Farbe des Kaps rührt von der Versiegelung des Holzbauwerks mit Pech her. Auf dem Wappen ist das Wahrzeichen der Insel, das schwarze Kap, abgebildet. Darunter befinden sich eine Düne und das stilisierte Meer. Die schwarze Farbe des Kaps rührt von der Versiegelung des Holzbauwerks mit Pech her.Das Kap (auch Kaap) ist ein Seezeichen und diente vor dem Bau des Leuchtturms als Landmarke zur Erkennung der Inseln von der Seeseite aus. Auf Borkum, Langeoog und Wangerooge gibt es ähnliche Bauwerke, die entweder aus Holz bestehen oder in massiver Ziegelstein-Bauweise errichtet wurden. Das Norderneyer Kap ist eine 13 m hohe Bake, die sich am östlichen Rand des Stadtgebietes auf dem Weg zur Siedlung Nordhelm an der Bürgermeister-Willi-Lührs-Straße befindet. Sie wurde im Jahr  1848 auf Bitte der Emder Kaufleute als pyramidenförmiges Balkengerüst aus mit Pech versiegeltem Holz auf einer Düne errichtet, um Schiffsunfälle und Fehldeutungen einzuschränken. Im Jahr 1871 wurde sie durch einen Ziegelsteinbau an gleicher Stelle ersetzt und 1930 aus Stein erneuert. Auf dem sechseckigen Unterbau in ist ein auf dem Kopf stehendes Holzdreieck montiert. Dahinter wurde von 1848 bis 1874 ein Feuer (auch als Blüse bezeichnet) entzündet, das zur Identifikation der Insel bei Nacht diente. Wegen der fehlenden Bebauung und der niedrigen Vegetation war die Bake von der See aus gut zu erkennen. Heutzutage geht das Kap aufgrund seiner geringen Höhe, des nahen Kiefernwäldchens und der höheren Gebäude im Stadtbild der Insel unter. Seit dem 10. Juli 1928 wird das Kap als Norderneyer Wappenzeichen verwendet und ist das Wahrzeichen der Insel. [aus Wikipedia] 1848 auf Bitte der Emder Kaufleute als pyramidenförmiges Balkengerüst aus mit Pech versiegeltem Holz auf einer Düne errichtet, um Schiffsunfälle und Fehldeutungen einzuschränken. Im Jahr 1871 wurde sie durch einen Ziegelsteinbau an gleicher Stelle ersetzt und 1930 aus Stein erneuert. Auf dem sechseckigen Unterbau in ist ein auf dem Kopf stehendes Holzdreieck montiert. Dahinter wurde von 1848 bis 1874 ein Feuer (auch als Blüse bezeichnet) entzündet, das zur Identifikation der Insel bei Nacht diente. Wegen der fehlenden Bebauung und der niedrigen Vegetation war die Bake von der See aus gut zu erkennen. Heutzutage geht das Kap aufgrund seiner geringen Höhe, des nahen Kiefernwäldchens und der höheren Gebäude im Stadtbild der Insel unter. Seit dem 10. Juli 1928 wird das Kap als Norderneyer Wappenzeichen verwendet und ist das Wahrzeichen der Insel. [aus Wikipedia] |

||

|

||

|

|

|

| Sinngemäß fällt mir ein alter Kalauer ein: Luther steht vor der Kur-Apotheke, müsste er nicht vor dem Reformhaus stehen? Er steht selbstverständlich vor der backsteingotischen Evangelische Inselkirche! Über die Ursprünge des christlichen Glaubens liegen wenige Quellen vor. Das erste kirchenartige Gebäude der Insel Norderney entstand bereits kurz nach der Reformation im Jahr 1518 ... Nachdem die Kirche im Laufe der Jahrhunderte zur Seefahrerkirche für die stetig wachsende Einwohnerzahl ausgebaut worden war, entschied man sich 1878 für einen Neubau im neugotischen Stil. Das alte Gebäude aus Holz wurde durch einen Steinbau mit einem 25 m hohen Kirchturm ersetzt. Eingeweiht wurde die Kirche am 11. Juni 1879, dem Tag der goldenen Hochzeit des deutschen Kaiserpaares Wilhelm I. und Augusta, als neue Evangelische Inselkirche an der Kirchstraße. Eine Gedenktafel am Haupteingang erinnert an dieses Datum. Am 23. Mai 2008 wurde die durch Spendengelder finanzierte neue Orgel der Kirche feierlich eingeweiht. Sie wurde von Harm Dieder Kirschner erbaut, verfügt über 30 Register auf drei Manualen und Pedal und weist eine romantische Disposition auf. [aus Wikipedia] |

||

|

||

|

||

|

|

|

|

||

|

||

| Alle Rechte ©gerd-buckan.de Köln 2014 | ||

Urlaub nahe Coburg 1998 |

||

|

|

|

|

|

|

| Die Veste Coburg (auch Fränkische Krone genannt) überragt die Stadt Coburg im bayerischen Grenzgebiet zu Thüringen. Sie ist mit einer Ausdehnung von ca. 135×260 m eine der größten Burganlagen Deutschlands und zählt zu den am besten erhaltenen. Die Burg liegt 167 m über dem Stadtzentrum auf einer Höhe von 464 m über dem Meeresspiegel. Am Hang des Burghügels erstreckt sich in Richtung Stadt der Coburger Hofgarten. In Sichtweite befindet sich im thüringischen Grenzgebiet zu Bayern die Schwesterburg Veste Heldburg, einst Nebenresidenz und Jagdschloss der Coburger Herzöge. Die Veste Coburg wurde in ihrer Geschichte niemals erobert, allerdings wurde sie im Dreißigjährigen Krieg im März 1635 durch den General von Lamboy nach fünfmonatiger Belagerung mit Hilfe eines gefälschten Briefs, in welchem Herzog Johann Ernst die Übergabe befahl, eingenommen. (Wikipedia). |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

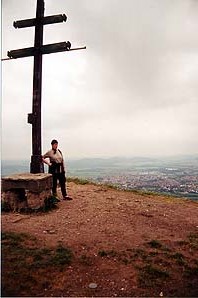

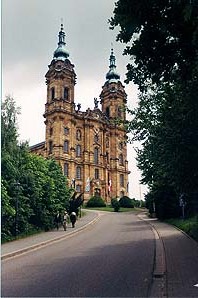

| Der markante, weithin sichtbare Staffelberg erhebt sich über der Stadt Bad Staffelstein (Lichtenfels, Oberfranken). Der Staffelberg ist mit seinen 539 Metern über dem Meeresspiegel eines der beliebtesten Ausflugsziele der Region. Seine Besonderheit verdankt der Berg seinem Hochplateau. Die Wallfahrtsbasilika Vierzehnheiligen (rechts) wurde nach Plänen des berühmten Baumeisters Balthasar Neumann (Treppe im Brühler Schloss!) erbaut und gehört zu den bedeutendsten Barock- Rokoko- Bauten in Bayern Unten: Das bekannte Kloster Banz, ein beliebter Tagunsort. |

||

|

|

|

|

|

|

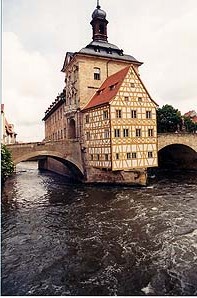

| Bamberg ist auch nicht weit! | ||

| Alle Rechte ©gerd-buckan.de Köln 2014 | |||

Im Spreewald unterwegs 2013 |

|||

| [VETSCHAU] [SLAWENBURG] [LUCKAU] [CALAU] [DAHME/Mark] [KLOSTER ZINNA] [JÜTERBOG] [LÜBBENAU/LEHDE] [FÜRSTLICH DREHNA] [SENFTENBERG] [FINSTERWALDE] |

|||

|

|||

| In einer Sendung von RBB sah ich mir einmal "Die schönsten Gutshäuser in Brandenburg" an. Unter anderem wurde auch über das Gutshof Lobendorf bei Vetschau berichtet, welches - ganz neu restauriert - zwei geräumige Ferienwohnungen anbietet. Zu diesem Zweck waren die ehemaligen Stallungen umgebaut worden. Wir quartierten uns in »Paulina« ein und unternahmen Tagestouren in den Spreewald, der ja nicht nur aus »Kahnfahrten« besteht. Übrigens ging das gerade in diesen Tagen gar nicht, weil die Fahrten wegen des Hochwassers behördlich untersagt wurden. Das gab ganz schönen Unmut unter den Kahnbesitzern ... |

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

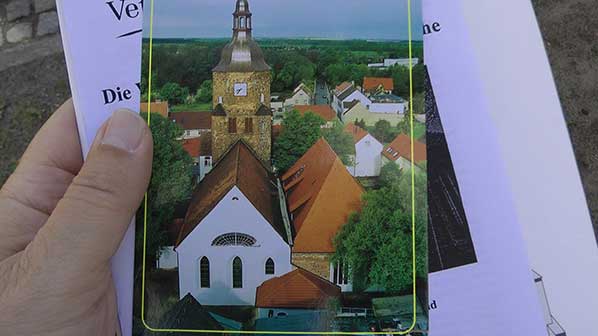

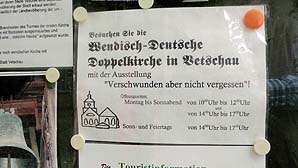

Die »Doppelkirche« in Vetschau |

|||

|

Die Wendisch-Deutsche Doppelkirche ist etwas Seltenes: zuerst stand dort eine Kirche für die Wenden. Die deutschen Christen benutzten diese für ihren Gottesdienst mit bzw. besaßen eine kleine Kapelle nebenan. Doch das gefiel dem Fürsten gar nicht und er ordnete einen "deutschen" Neubau an! Und so wurde direkt an die Mauer der wendischen eine deutsche Kirche mit gleichen Maßen angebaut (der Turm dient beiden). | ||

|

|

|

|

Die wendische Kirche |

|||

| Auf den alten Fundamenten wurde, wohl nach Ende des Dreißigjährigen Kriegs um 1650, eine neue schlichte rechteckige Backsteinkirche mit einer flachen Decke, sichtbaren Querbalken und hohen Spitzbogenfenstern errichtet. Der Westturm wurde zunächst nicht wieder aufgebaut. An der nördlichen Seite dieser Dorfkirche wurde eine Schlosskapelle angebaut. Diese Kapelle diente als Raum für die Gottesdienste der deutschen Schlossherren. Für diese und einige wenige Deutsche wurde hier nach Bedarf in Deutsch gepredigt. s. Wikipedia! |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Die deutsche Kirche |

|||

| 1689 wurde die Schlosskapelle abgerissen und am 31. März 1690 der Grundstein für die deutsche Kirche gelegt, die nach dreijähriger Bauzeit 1693 fertiggestellt wurde. Auch dieses aus Backsteinen errichtete spätbarocke Kirchenschiff weist einen rechteckigen Grundriss auf und schließt auf voller Länge nördlich an das wendische Kirchenschiff an. Es verfügt über zwei- beziehungsweise dreigeteilte Rundbogenfenster. An der Nordseite und den Ecken wurden gestufte Strebepfeiler gebaut. s. Wikipedia! |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| Diese beiden Kirchen haben zwei Emporen aus Holz, genau wie meine Taufkirche im Geburtsort. Deshalb habe ich die Möglichkeit gerne wahrgenommen, ausgiebig alles anzusehen, zu filmen und in Erinnerungen zu schwelgen. Schön, dass dies hier möglich ist! | |||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

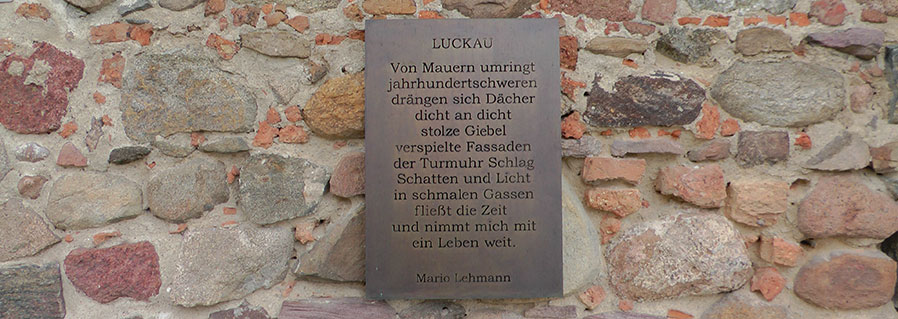

LUCKAU |

|||

|

|||

Luckau , wurde im 12. und 13. Jh. planmäßig angelegt und damit zum Hauptstadt der Niederlausitz, es entwickelte sich eine wohlhabende Kaufmannsstadt. Wichtige Handelswege kreuzten sich in der Stadt. Die Stadt ist geprägt vom vollständigen Ensemble des historischen Stadtkerns mit der mittelalterlichen Befestigungsanlage und großzügigen Park- und Gartenbereichen. Den Stadtkern bestimmt die imposante St. Nikolaikirche mit der Donatorgel, sowie eine barocke Häuserzeile und weitere bedeutende Bauten verschiedener Epochen unter anderem der Georgenkapelle mit Hausmannsturm am wunderschönen Marktplatz. |

|||

Die Nikolaikirche |

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

Geschichte Am 27. Juli 1291 wurde unsere St. Nikolai Kirche in Luckau das erste Mal urkundlich erwähnt. In dieser Urkunde rief Bischof Bruno von Naumburg zu einer Spende für die Erbauung einer Kirche in Luckau auf. Seit diesem Datum haben sich Größe, Form und Ausstattung der St. Nikolai Kirche immer wieder verändert und den Gegebenheiten der Zeit angepasst. Die Kirche ist in ihrer Größe und Form ungefähr seit dem 14. Jh. so geblieben. Ihre Ausstattung ist ungefähr seit Mitte des 18. Jahrhunderts unverändert. Da die Kirche bis heute ein Gottesdienstraum ist, versucht die Gemeinde v.a. im Ausstattungsbereich aktuelle Ansprüche mit Überliefertem zu vereinbaren. (aus der Gemeindeseite) |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

Gebäude Die St. Nikolai Kirche zählt zu den größten Stadtkirchen der Region. Mit ungefähr 1100 Sitzplätzen ist sie somit auch der größte Versammlungs- oder Festraum in Luckau und Umgebung. Der rote Backsteinbau prägt schon seit Jahrhunderten das Stadtbild Luckaus und ist ein unverwechselbares Merkmal der Stadt. Ihr großes Satteldach hat eine Fläche von 4000 qm, das Außenmaß der gotischen Hallenkirche ist 72 x 30 m. Die Höhe des Gebäudes ist ca. 41m. (aus der Gemeindeseite) |

|||

|

|

|

|

Stadtansichten |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

Georgenkapelle mit

|

|||

| Will man den Hausmannsturm auf dem Rathausplatz besteigen, muss man sich bei der Touristinformation den Schlüssel holen. Dafür wird man - nach dem üblicherweise anstrengenden Aufstieg - reichlich mit einer Stadtansicht belohnt! Es fällt auf, wie viele Häuser in Luckau in neu renoviertem Glanz erstrahlen. Im Turm ist auch das laufende Uhrwerk der Turmuhr zu sehen. |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

Die Georgenkapelle ist ein spätromanisches Bauwerk (um 1200), an welchem später aber mehrere Baukorrekturen vorgenommen wurden. Ihren Namen verdankt sie dem Heiligen Georg, einem christlichen Soldaten, der bei der Christenverfolgung um 303 enthauptet worden war. Der Hausmannsturm stammt aus dem 17. Jh., war anfangs kleiner und wurde dann immer mehr erhöht (heute 47 m). Nach der Erhöhung des Turmes war hier die Hauptwache untergebracht. Die ehemalige Turmwohnung ist noch gut erkennbar. Hausmann und Nachtwächter überwachten von hier aus die Stadt wegen häufig auftretender Feuersbrünste und hatten bei Gefahr Alarm zu blasen und Einwohner, Magistratspersonen, den Spritzenmeister und den Schornsteinfeger zu wecken. (aus der Internetseite von Luckau) |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

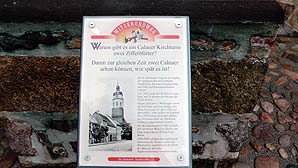

Calau |

|||

|

|||

| Calau ist eine lustige Stadt, das sagt ja schon der von hier stammende »Kalauer« ( »Warum sieht man in Kirchen keine Ameisen? - Weil sie InSekten sind!« ). Apropos Kirchen: Die Kirche in Calau ist eine von vielen Kirchen in Brandenburg, die verschlossen und so den Christen wie den Touristen vorenthalten bleiben! Schade. Die Stadt hat auch eine lustige kurze Fußgängerzone, in der die Autos Schlangenkurven fahren müssen, in den Kurven aber parken können. | |||

|

|

|

|

|

|

|

|

Fürstlich Drehna |

|||

|

|

||

|

|||

Das historische Dorf Fürstlich DrehnaFürstlich Drehna ist umgeben von Wäldern, Wiesen und Feldern, es schließt direkt an die neu entstehende Tagebaufolgelandschaft an. Der dadurch entstandene, 250 ha große, Badesee ist ein echter Zugewinn für die kleinen Gemeinde, die zu Luckau gehört. Aber am meisten ist das Dorf natürlich von seiner Standesherrschaftlichen Vergangenheit geprägt, was man an sehr viele Stellen bestaunen kann. Hier ist bestimmt das bekannte Wasserschloss (erbaut 14. Jh. bis 16. Jh.) mit seinem Schlosspark (angelegt 1813) zuerst zu nennen. Das Schloss diente schon mehrfach als Filmkulisse und wird heute als exklusives Hotel genutzt. |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

Gleich neben dem Schloss befindet sich die Schlossbrauerei Fürstlich Drehna. Die schon seit 1745 braut, unter anderem ein spezielles und sehr beliebtes Honig-Bier, den Odintrunk. Der vollkommen restaurierte Ortskern rund um den Marktplatz mit der Kirche und die in mühevoller Kleinarbeit wieder errichtete Bockwindmühle, sowie Teich- und Wiesenlandschaften laden immer zu Spaziergängen ein. |

|||

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

Dahme/Mark |

|||

| Auf dem Weg zum Kloster Zinna kommen wir durch Dahme/Mark im Fläming. Das imposanteste Gebäude ist das Rathaus mit Postamt! In Wikipedia heißt es dazu: Der Rat der Stadt hatte 1892 den Neubau eines Rathauses auf dem Grundstück der abgebrannten Nikolaikirche beschlossen. Ein festes repräsentatives Gebäude sollte das seit dem Stadtbrand benutzte Verwaltungsprovisorium ablösen. Die Pläne für das Rathaus, das auch ein Postamt beherbergen sollte, lieferte Max Jacob. Unter seiner Leitung entstand auch der Bau im Neorenaissance-Stil. Mit einem charakteristischen 46 Meter hohen Rundturm sowie dem mit Ziergiebeln, Türmchen und Lisenen verzierten Backsteinbau ist das Eckgebäude bis heute ein Wahrzeichen der Kleinstadt. Im Inneren sind bis ins 21. Jahrhundert das Trauzimmer mit Wandverkleidungen im Stil des Neobarock sowie der Ratssaal mit Wappenfries der Dahmer Gewerke erhalten. Der Schalterraum des früheren Postamtes überrascht den Besucher mit einer fast original erhaltenen Ausstattung. |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

Kloster Zinna |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Das Kloster ZINNA wurde 1170 gegründet und damit im Todesjahr des Askaniers Albrecht der Bär, des Gründers der Mark Brandenburg. Politischer Hintergrund der Klostergründung war wahrscheinlich die Absicht des Magdeburger Erzbischofs, der Südausdehnung der benachbarten askanischen Luckenwalder Herrschaft einen Riegel vorzuschieben. Erbaut wurde das Kloster in den Sümpfen der Nuthe von Mönchen, die aus der Zisterzienserabtei Altenberg bei Köln kamen. (oben die Klosterkirche) |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Die Mönche legten das Gebiet trocken und verwandelten es in fruchtbares Land. Das Kloster gewann wirtschaftliche Bedeutung für die Region. Im Jahr 1285 wurden vom Kloster die Stadt Luckenwalde und elf umliegende Dörfer gekauft. Auf dem Höhepunkt seiner wirtschaftlichen Blüte im Jahr 1307 betrug die Ausdehnung des Klosterbesitzes nahezu 300 km². Am Ende des 15. Jahrhunderts besaß das Kloster 39 Dörfer, 14 Mühlen, einen Salzbrunnen mit vier Salzpfannen, eine Pechhütte und eine Ziegelei. Für die ausgedehnte Handelstätigkeit wurden Stadthöfe u. a. in Berlin, Wittenberg und Jüterbog unterhalten. (aus Wikipedia ) | ||

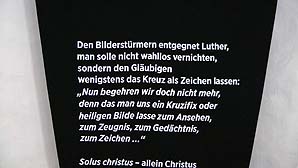

Nikolaikirche zu Jüterbog |

|||

|

|||

| Die Kirche wurde das erste Mal im Jahre 1307 erwähnt. Möglicherweise ist die im Jahre 1221 geweihten Katharinenkirche ein Vorgängerbau der heutigen Kirche. Ende des 14. Jahrhundert wurde das Langhaus um ein Joch erweitert. Der Südanbau erfolgte Anfang des 15. Jahrhundert. Die endgültigen Weihe der Kirche fand im Jahre 1488 statt. Zwischen dem Datum der Ersterwähnung und der Weihe vollzogen sich zwei große Bauphasen. Dabei wurden die beiden mächtigen Türme erst separat ausgeführt, die Lücke zwischen Kirchenschiff (ausgeführt als dreischiffige spätgotische Halle) und Westbau erst später, nach erfolgter Setzung der Türme, geschlossen. |  |

||

|

Die Arbeiten an den Türmen selbst allerdings fanden erst gegen 1500 ihren Abschluss. Ihre unterschiedlichen Aufsätze verdanken sie dem Umstand, dass die Spitze des Nordturms offenbar mangelhaft konstruiert war. Die Schweifhaube wurde 1617 vollendet und ziert den Nordturm noch heute. Renovierungen fanden in den Jahren 1821 bis 1824, 1877 und von 1934 bis 1936 statt. Weitere Renovierungen des Daches fanden 1974 statt, das Innere wurde von 1986 bis 1994 erneuert. | ||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Die Slawenburg in Raddusch |

|||

|

|

||

|

|

|

|

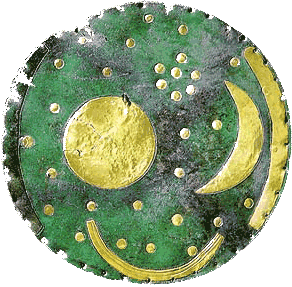

| Slawen sind wohl zur Zeit der Völkerwanderung aus dem Osten in die Niederlausitz, in das Land an der Spree gekommen. Sie bauten sich runde Schutzwälle, damit sie Feinde schneller erkennen und besser abwehren konnten. Eine solche »Slawenburg« wurde hier nahe Raddusch nachgebaut. Man kann auf den Rundwall hinaufsteigen und hat von dort eine gute Sicht auf das flache Land ringsum. Um die Burg herum führt übrigens ein metallener »ZEITSTEG«. Der Steg führt im übertragenen Sinn durch 12.000 Jahre Niederlausitzer Geschichte. Buchstäblich mit den eigenen Füßen kann man hier ermessen, welch lange Zeitspanne die Steinzeiten einnahmen und wie dicht die Kulturabfolgen bis heute geworden sind. Zwischendurch gibt es sehr schön angelegte Info-/Rastplätze mit umfangreichem Wissen. In dem Wall befindet sich ein sehenswertes Museum zum Thema. Und dort es gibt auch Sonderausstellungen, wie zum Beispiel "Ein Himmel auf Erden" oder das Geheimnis der Himmelsscheibe von Nebra (Nachbildung s. rechts!). Im Innenhof der Burg befindet sich zudem ein Bistro/Café. |  |

||

|

|

|

|

| Auf der Homepage der Slawenburg steht: Der Durchmesser der originalen SLAWENBURG RADDUSCH betrug innen 38 m und außen 58 m. Die Burg war von einem ca. 5,5 Meter breiten Sohlgraben umgeben. Durch zwei Tunneltore gelangte man in das Innere des 7 Meter hohen Walls. Im Burghof befanden sich hölzerne Brunnen, von denen einer nahezu 14 Meter tief war. Im Innenhof der Burg wurden Gebäudestrukturen festgestellt. Die zu der Slawenburg Raddusch gehörige Siedlung befand sich in unmittelbarer Nähe vor der Burg, die allerdings heute nicht rekonstruiert werden konnte. |

|||

|

|||

LÜBBENAU |

|||

|

|

|

|

|

|

||

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| Lübbenau ist so etwas wie das Zentrum des Spreewaldes: hier staken die meisten Kähne, hier laufen die Touristen auf, hier gibt es so vermutlich auch die meisten Lokalitäten. | |||

|

Kahnfahren! |

||

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

Museum »Lehde« |

|||

| Zum so genannten Haufenhof aus Lehde gehört ein großes Wohn-Stall-Haus, ein Backhaus und ein Schweinestall. In dem großen Blockbau lebten Menschen und Vieh unter einem Dach. Das Wohn-Stall-Haus besitzt nur eine einzige Stube, die der Bauernfamilie, meist drei Generationen, als Wohn-, Ess- und Schlafraum diente. Dominant ist in diesem Raum das große Familienbett, in dem bis zu sechs Familienmitglieder schliefen. FREILANDMUSEUM LEHDE |

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Das große Backhaus des Hofes diente zwei Hofgemeinschaften. Es ist wie der Schweinestall und das Wohnhaus in Blockbauweise errichtet. Der gewölbte Ofen im Innern des Backhauses ist jedoch aus Ziegeln und Lehm gemauert. Komplettiert wird die Lehder Hofanlage durch die älteste Kahnbauerei des Ortes, welche noch bis 1990 durch die Kahnbauer-Familie Koal genutzt wurde. FREILANDMUSEUM LEHDE |

||

|

|

|

|

|

|

|

|

SENFTENBERG |

|||

|

|||

|

Wikipedia: Senftenberg, sorbisch Zly Komorow , ist eine Mittelstadt im Süden Brandenburgs. Sie ist Kreisstadt des Landkreises Oberspreewald-Lausitz und befindet sich an der Schwarzen Elster sowie am Senftenberger See, der einer der größten künstlich angelegten Seen Deutschlands ist. Senftenberg selbst liegt in der Niederlausitz und ist deren viertgrößte Stadt, während sich einige 2001 eingegliederte Ortsteile in der Oberlausitz befinden. Wikipedia Die Festungsanlage mit dem Schloss ist der wichtigste Ausgangspunkt der Stadtentwicklung. Aus einer Urkunde des Jahres 1279 stammt die erste nachweisliche Erwähnung Senftenbergs. Anfangs zählte die Siedlung etwa 300 bis 400 Einwohner. Die Siedler lebten von Acker-, Obst- und Weinbau sowie handwerklicher Produktion. Um 1860 wurde Braunkohle gefunden. Eine rasante Industrialisierung und ein wirtschaftlicher Aufschwung waren kennzeichnend für diese Zeit. |

||

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

| Auch hier in Senftenberg ist die Kirche geschlossen! | |||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

| Der Name der Stadt leitet sich von mittelhochdeutschen Wort für »sanft am Berg« ab, da die Stadt von Hügeln und Bergen, wie zum Beispiel dem Koschenberg im Südosten und den Raunoer Bergen im Norden, umgeben war; eine Namensübertragung durch die Siedler ist ebenso denkbar. Eine ältere, heute aber nicht mehr als gültig angesehene Erklärung für den Namen der Stadt stellt die Ableitung von »sumpftenburg« dar. Die Teilwörter sumpften und Burg sollten die naturräumlichen Gegebenheiten der Stadtentwicklung erklären. Die Burg, in deren Schutz sich die Stadt entwickelte, war von den Sumpfgebieten Laugk und Haag umgeben. Die Flüsse Schwarze Elster, Storchelster und Wolschinka speisten die Sümpfe, so dass Senftenberg wie eine Insel von Wasser und Sümpfen umgeben war. Der sorbische Name Senftenbergs lautet «Zly Komorow«. Dafür gibt es die beiden möglichen Übersetzungen »Schlimmer Mückenort«! s. Wikipedia! |

|||

Finsterwalde |

|||

|

|||

|

|

|

|